1.砥砺前行 追求卓越

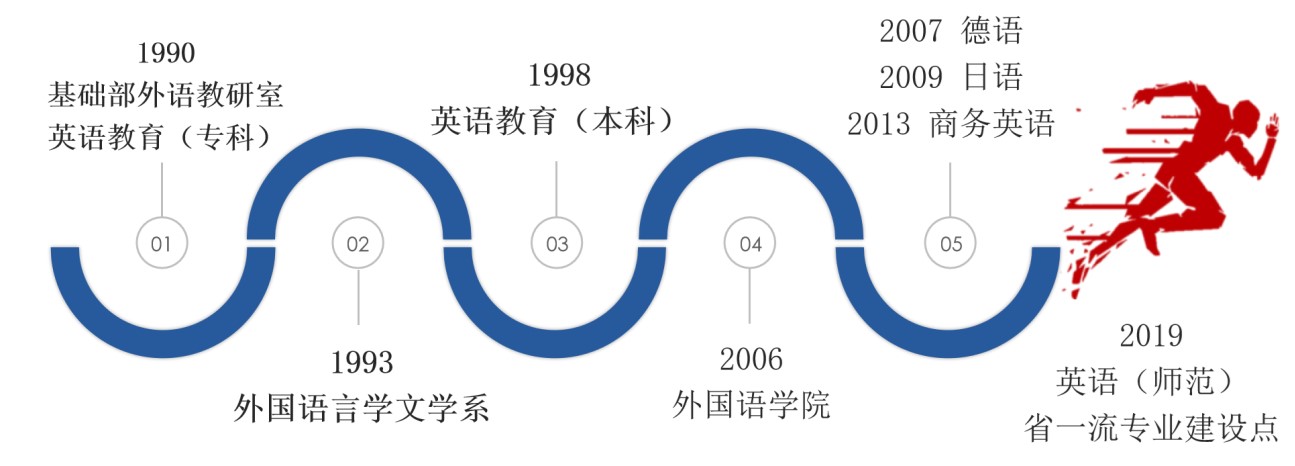

外国语学院前身为学校基础部外语教研室。经过30多年的发展,学院已发展成一所专业基础好、人文素质高、实践能力强的二级学院,设有英语系、商务英语系、德语系、日语系、大学外语教学部等教学单位,以及应用语言学研究所、外国文学研究所、外语教学与外语教师教育研究所、翻译研究所等研究机构。英语(师范)、商务英语、德语、日语四个本科专业,面向全国招生。

基于学校“高水平应用型大学”的目标定位,立足常州,服务江苏,辐射全国,承多年学科积淀,扬“说地道外国语、做真正中国人”院训精神,借苏南地缘优势,立国际化发展格局,探索产学研合作办学新模式。

学院积极鼓励教师以境外研修、联合培养、青年导师制、企业锻炼等形式,提升教师专业水平,师资队伍结构逐年优化,在省内同类高校中处于较好的影响。学院教职工112人,其中高级职称42人,博士32人(含在读6人),“双师型”教师52人,省市级人才称号教师16人,省级学会理事8人。

2.顺应新文科建设,人才培养融通创新

外国语学院顺应新文科建设,坚持改革创新、交叉融通的办学原则,创建教学探究化、研究成果化、成果实践化、实践创新化的四化一体机制。学院建有校精品课程4门;校重点课程1门(大学英语);校优秀教学团队1个。英语(师范)专业获批为校课程思政专业、江苏省一流专业建设点,英语(师范)、德语在江苏省专业综合评估中获评为五星专业,日语获批为四星专业,商务英语获商务英语教学指导委员会“高质量”专业称号。人才培养质量持续提升,毕业率、学位授予率95%以上;专业四、八级通过率高于全国平均水平,获省优秀本科毕业论文(团队)6项,国家级大创项目近20项。打造境外高校合作项目10项,开发国际化课程10门,交叉翻译课程5门,在线课程4门。

3.“党建+”思政工作体系与三全育人建设

学院坚持党的全面领导和社会主义办学方向,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,坚持走内涵式、高质量发展道路,弘扬“厚德、博学、笃行”的校训,开拓进取,追求卓越。

学院坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准,不断完善 “学生中心、成果导向、持续改进”的应用型人才培养体系,不断加强基层教学组织建设和优质教学资源开发,推进现代信息技术和教育教学深度融合,将双创教育融入教育教学过程,全面提高人才培养质量。入选全国高校“活力团支部”、“江苏省五四红旗团支部”、学校“支部书记工作室”“巾帼岗”等荣誉。各支部多次荣获学校党建工作创新奖,校最佳党日活动优胜奖,校优秀党课等荣誉称号。

4.质量监控与持续改进机制建设

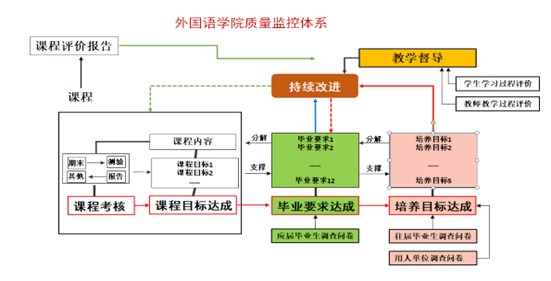

外国语学院非常重视质量改进工作,通过加强内部质量保证,对接外部质量保障,强化持续改进理念形成自我诊断、自我激励和自我约束的教学质量管理机制,有效推动了教学质量管理机制和教学质量的持续改进。

对标人才培养方案的毕业要求,坚持全面质量管理原则、自我检测原则、多元质量观原则及定量与定性质量评价原则,遵循“预防-诊断-调节-反馈”原则,充分调动个人、系(部)的积极性,构建一个自我动态监控系统,实施“多样化”的监控管理,注重过程、反馈、评估、落实、提高的有效性,加强持续改进,构建学校、同行、学生、用人单位等多主体参与、多层面覆盖的评价体系。

5.构筑育人“共同体”,探索实践育人新路径

学院全面落实立德树人根本任务,在筑牢党建红色育英共同体的“一体”建设基础上,发挥红色育英宣讲团和红色经典“译”站的作用,传承和弘扬党的优良传统和革命精神,增强全体师生对党的认同感和归属感,让党建和思政工作深度融合,同向同行。

打造学科竞赛和创新创业团队,构建第一课堂与第二课堂协同育人机制。依托学院“外语文化节”、竞赛俱乐部、专业社团等平台,组织各类竞赛和文体活动,强化学生专业认同,提升学生专业技能。近五年536人次先后荣获省师范生基本功大赛、“外研社·国才杯”系列等各类学科竞赛奖奖项。

以“实践育人”为抓手,“寻访红色足迹,传承红色基因”“牵手未来星”,建立校内外实践基地,强化全链条的生涯规划和就业创业指导,引领向上、向善、向学的学风精神。先后获省级荣誉4次,入选全国示范团队3次,累计媒体报道40余次,获批江苏省优秀青年志愿服务项目及关爱少年儿童类项目三等奖。

扩大对外交流,多人入选“江苏高校学生境外学习政府奖学金项目”。近三年,先后有114名同学顺利被上海外国语大学、天津外国语大学、河海大学、苏州大学等国内知名高校录取,或前往英国、日本、爱尔兰、澳大利亚等国家攻读硕士学位。

6.办学特色与亮点

聚焦“教师课程教学与科学研究”、“学生被动学习与内驱式学习”、“学生无目标式学习与教师学长导学式学习”、“学生知识性学习与学生研究性能力提升”,以及“学生理论性学习与创新实践能力提升”之间的五大关系,形成“教-学-导-研-创”“五维一体”人才培养路径,在教育理念、教学思路、制度建设、培养模式,以及实践课堂五个层面形成独特的创新点。(供稿单位:外国语学院)